ビジネス書を読むとき、電子書籍にするか紙の本にするかで迷った経験はありませんか。

私も仕事で自己啓発系やマーケティング系の本をよく読むのですが、どちらが効率よく頭に入るのか常に気になっていました。

人によっては電子書籍が便利だと感じる一方で、紙の本でないと集中できないという声もあります。

ここでは勉強や記憶への効果を軸に、電子書籍と紙の本を実体験も交えて比較してみたいと思います。

電子書籍でビジネス書を読むメリットと記憶への影響

電子書籍の便利さは、やはり持ち運びの軽さにあります。

出張中の移動時間にタブレットひとつで複数冊のビジネス書を開けるのはありがたいことです。

私は東京から大阪へ新幹線で移動する際、マーケティングの本を二冊同時に読み比べたことがありました。

紙の本だとカバンがパンパンになってしまうのですが、電子なら指先ひとつで切り替えられる。その瞬間、効率の良さを強く感じました。

ただ、便利さと記憶の定着は別問題です。電子書籍だとページをスクロールして読んでいるうちに、どの位置で読んだか感覚が薄れてしまうことがあります。

例えば、「この重要なフレーズは右下のページあたりにあったな」という空間的な手がかりがない。

紙の本で読むと自然に覚えていた位置情報が、電子だと消えてしまうのです。

結果として内容は理解できても、思い出すときに曖昧になってしまうことが少なくありませんでした。

電子書籍の注釈や検索機能の便利さ

一方で電子書籍には検索機能があり、キーワードを打ち込むと一瞬で関連箇所を呼び出せます。

ビジネス書は同じ用語が繰り返し出てくることが多いので、この機能は重宝します。

私は「ROI」という言葉が気になって検索したところ、全章にわたって使われていることがわかり、その視点で読み直すと理解が深まりました。

紙本だと付箋を何枚も貼る必要があるのに比べて、圧倒的にスピード感があります。

ハイライトとクラウド同期で復習しやすい

電子書籍にはハイライト機能があり、重要な箇所をタップするだけでマークできます。

私はある経営学の本を読んだとき、章ごとに気になった部分をハイライトしておき、後でまとめて一覧にしました。

そのリストを通勤電車で見返すと、紙本のノートをめくるよりはるかに効率的に復習ができました。

さらにクラウドと同期されるので、スマホやPCからでも同じメモを呼び出せるのは大きな強みでしょう。

電子書籍はスキマ時間の学習に向いている

ビジネス書は一度に長く読むよりも、短時間で少しずつインプットする方が理解が深まることがあります。

私は昼休みの15分やカフェでの待ち時間に電子書籍を開くことがよくあります。

紙本だとわざわざバッグから取り出すのが面倒ですが、スマホならポケットからすぐに読める。

この「気軽さ」が学習の継続につながりやすいのです。

記憶は繰り返し触れることで定着するので、スキマ時間の読書は意外と効果が大きいのではないかと思います。

読書環境と睡眠への影響

夜寝る前に読もうとすると電子書籍は暗い部屋でも読めるので、生活リズム的に助かる場面もあります。

ただし、ブルーライトで目が冴えてしまい、かえって眠れなくなったこともありました。

私の場合は、ブルーライトカット機能をオンにしてからは多少落ち着いたのですが、それでも紙本と比べると眠気が遠のく印象があります。

効率を求めると便利ですが、身体的な負担も感じることがあるのが電子書籍の難しさでしょう。

電子書籍の弱点と限界

電子書籍には利便性がある一方で、弱点も少なくありません。

まず、集中力の持続に影響する点です。

私はスマホでビジネス書を読んでいたとき、通知が来るたびに気が散ってしまいました。

紙本ならページの世界に没頭できるのに、電子だとSNSやメールの誘惑がすぐそこにある。

これは効率的に学びたいときに大きなデメリットになると感じます。

もうひとつの弱点は、記憶の定着力です。

紙の本はページの質感や余白、ページをめくる音までもが記憶の手がかりになりますが、電子はどの本も同じ画面で表示されるため、体験が均質化してしまいます。

私は経営戦略の本と自己啓発の本を同じ端末で読んだとき、頭の中で混ざってしまい、どちらにどの内容が書かれていたか分からなくなりました。

この“境界のあいまいさ”は電子書籍特有の課題だと思います。

さらに、電池切れや端末の不具合というリスクもあります

。新幹線の移動中にバッテリーが残り10%になったとき、途中で読書を諦めたことがありました。

紙本なら絶対に起きないトラブルですよね。利便性と引き換えに、安心感を手放している部分があるのは否めません。

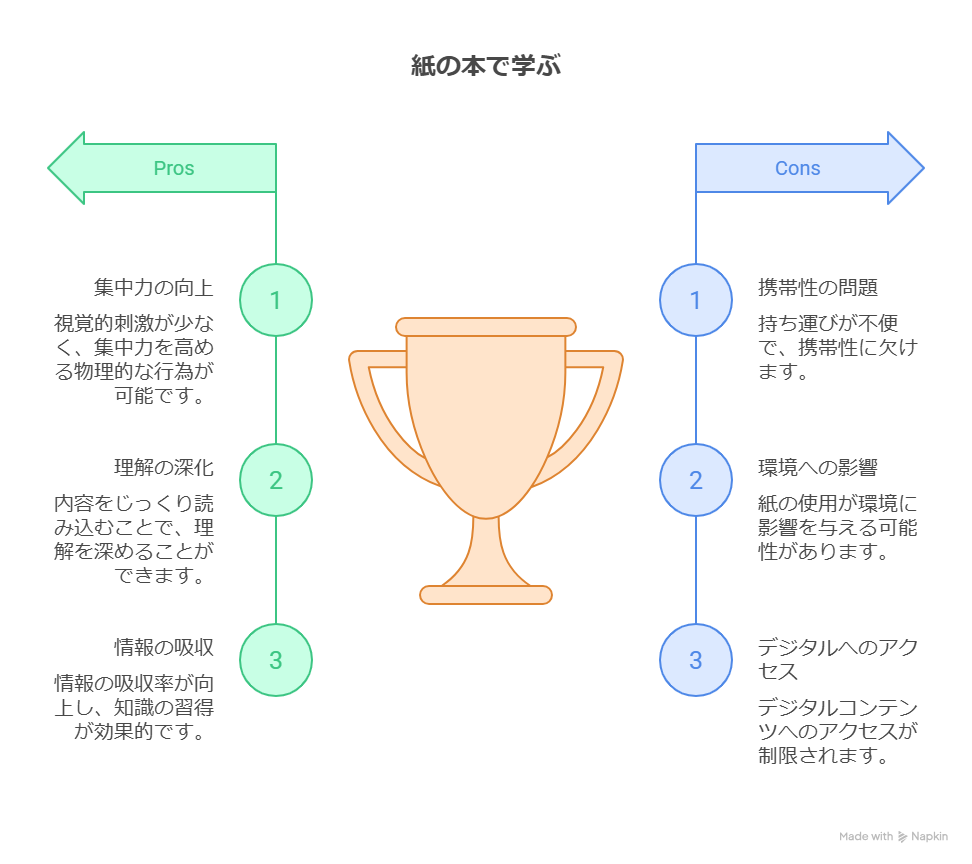

紙の本で学ぶビジネス書の強みと集中力の関係

紙の本で読むと、ページをめくる感覚そのものが頭に残ります。

私は経営学の分厚い本を紙で読んだとき、1章ごとにページの重さが変わっていく感覚が集中力につながりました。

物理的に「ここまで来た」という実感があるからか、内容が記憶に残りやすい気がします。

これは心理学的にも「身体感覚が学習に影響する」と言われている部分で、確かに自分の体験と一致していました。

紙の本は目にも優しく、長時間読んでも疲れにくいです。

電子端末だと30分くらいで目の奥が重くなってくるのですが、紙本は2時間読んでもそこまでの負担を感じませんでした。

集中が途切れにくいという点で、勉強や深い理解を必要とするビジネス書には向いていると感じます。

紙のページをめくる身体感覚と記憶の関係

紙の本を読むときは、右手でページをつまみ、紙の手触りや音を伴って進んでいきます。

この「身体を使った動作」そのものが、学習の手がかりになるとよく言われます。

私は人事戦略の本を読んだとき、ページをめくるタイミングごとに内容を小さな区切りで覚えていけた感覚がありました。

電子書籍ではただのスクロールで記憶の結びつきが弱いのに対して、紙は行動と知識がリンクしやすいのかもしれません。

紙本は深い集中に入りやすい環境をつくる

紙の本で読書していると、外部からの通知に邪魔されることがありません。

スマホで電子書籍を開くと、どうしてもLINEやSNSの通知が気になってしまうのですが、紙にはそうした誘惑がない。

私は図書館で紙の本を読み込んだとき、1時間以上も集中が途切れずに読めたことがあります。

単純なようで、この「邪魔のなさ」が学習効率を大きく左右するのではないでしょうか。

紙の本にメモや書き込みをする効果

紙の本だと余白に直接メモを書き込めます。

私はある経営者の本に出てきたフレーズが気になり、横に「自分の職場に置き換えるとどうなるか?」と書き残しました。

その後、見返したときに自分の思考と著者の言葉がリンクしていて、一気に理解が深まりました。

電子書籍でもハイライトやメモ機能がありますが、実際にペンで書く方が記憶に残るのは確かです。

文字の形や筆圧が自分の痕跡となり、ただ読むだけよりも能動的に学んだ感覚が強まります。

紙本ならではの「全体像の把握力」

さらに、紙の本は視覚的に全体像をつかみやすいのも特徴です。

ページをパラパラとめくるだけで章立てや構成が頭に入るので、全体の流れを把握しやすい。

私は会計学の本を読んだとき、序章から終章までの分厚さを手で感じながら「あとどれくらい残っているか」を直感的に理解できました。

電子書籍だと進行度が%で表示されるだけで、どうしても立体感が薄れてしまう印象があります。

紙の読書体験が生む安心感

最後に、紙の本を開くと独特の安心感があります。

紙の匂いやインクの質感が、学びの時間を儀式のように感じさせることもあります。

私は朝早く喫茶店で紙本を広げると、電子端末では得られない集中モードに自然と切り替わります。

これは効率という数字で測れない部分ですが、記憶や思考の深まりに確かに寄与していると実感しています。

目的に応じた選び方と効率的な使い分け

目的やシーンによって電子書籍と紙本を切り替えるだけで、同じ読書時間でも得られる成果が変わってきます。

インプットのスピード重視なら電子書籍を味方にする

移動時間や短い隙間時間で手早く情報を取り込みたいときは、電子書籍が勝負になります。

タブレットやスマホなら検索でキーワードを一発で呼び出せますし、複数の本を瞬時に行き来できるので、比較検討が容易です。

自分は出張の合間に業界レポートと書籍を行ったり来たりして、トレンドと理論をすばやく照合する使い方をよくします。

速さを活かすためには、端末のフォーカスモードをオンにして通知をオフにするなど、誘惑を物理的に遮る工夫が効きます。

記憶の定着や思考整理は紙本で深掘りする

一段深い理解が必要なテーマは、紙本でじっくり読みたいところです。

余白に走り書きし、ページの角を軽く折って目印にするなど、手を動かす行為が記憶のアンカーになります。

週末に紙の本を開き、章ごとに「今日の気づき」と「明日職場で試すこと」を書き込む習慣を続けていますが、それを実践に落とし込むと知識が化学変化を起こすように変わります。

ページの重みや紙の感触まで記憶の手がかりになるので、深い学びには向いているでしょう。

リファレンス用途や引用が多いときは電子の出番が大きい

資料作成やリサーチで、特定のフレーズを引用したり出典を確認したりする作業が多い場合、電子書籍の検索・ハイライト・コピー機能は効率を跳ね上げます。

見つけた箇所をそのままノートアプリに貼り付け、タグで整理すれば後で一覧できるのが便利です。

ただし、著作権や出典管理は注意が必要ですし、バージョン管理(新版/旧版)を確認するクセをつけると混乱を避けられます。

アウトプット前提の読み方は「スキャン→精読→実践」の二段構え

プレゼン資料やレポートに落とし込む読書は、まず電子で全体をスキャンして主要な論点を拾い、次に紙で精読して自分の言葉でメモを残すと効率的です。

要点を電子で3つに絞り、紙でその3点だけを深掘りするやり方を試して成果が出ました。

読了後すぐに1ページにまとめてしまい、それを翌日すぐに職場で試すと記憶がグッと定着します。

短いサイクルで「読む→やる→振り返る」を回すのがコツです。

ハイブリッド戦略は「役割分担」を明確にすると効果が高い

電子と紙を同じ役割にして混ぜてしまうと、どちらの利点も活かせないことがあります。

そこで電子は「広く浅く把握するフェーズ」、紙は「深く掘るフェーズ」と役割分担を決めると分かりやすいです。

例えば朝の通勤で電子で全体像を掴み、昼休みにハイライトを見返し、夜に紙で精読して余白にアイデアを書き込む。

こうしたリズムをルール化すると、習慣として読書が定着し、効率は自然に上がっていきます。

日常環境と体調で選ぶ感覚も無視できない

照明が暗いカフェや夜行バスのような場面では電子の強みが際立ちますが、目の疲れや睡眠への影響も考慮する必要があります。

逆に静かな自宅や図書館では紙の方が集中しやすいことが多いです。

自分は疲れているときは電子で短時間に済ませ、集中できる日には紙で腰を据えて読むと決めています。

環境と体調を無視して片方に固執すると、効率が落ちることがあるので注意してください。

小さな実験を繰り返して「自分ルール」を作る

最終的には「どちらが正解か」ではなく、「自分が続けられるか」が重要です。

まずは一週間の読み方ルールを試してみるのがおすすめです。たとえば一週間だけ、朝は電子で新しい本のスキャンをして、週末に紙で1章ずつ深読する。

そうして分析し、覚えやすさや業務への転用度合いをチェックすれば、自分に最適な使い分けルールが見つかるはずです。

小さな実験を積み重ねると、意外な発見があるでしょう。

このように目的と場面を明確にして電子と紙を「役割分担」させると、読書の効率は確実に伸びます。

直感だけで選ぶのではなく、読書の前に「今日は何のために読むのか」を一言で決めてからページを開く癖をつけると、結果が変わるはずです。

試してみる価値は大いにありますよ。

まとめ

ビジネス書を読むとき、電子書籍と紙本はどちらも一長一短があります。

電子書籍は持ち運びや検索性に優れ、短時間で情報をインプットしたいときに効果的です。

一方で紙本は身体感覚を伴う読書体験が記憶の定着を助け、深い理解や長時間の集中に向いています。

効率を求めるなら「電子で全体像を掴み、紙でじっくり定着させる」といった役割分担が有効です。

最終的には自分の生活リズムや学習スタイルに合った使い分けを見つけることが、継続的な成長につながるでしょう。

コメント