電子書籍を読んでいると「もっと安く買えたのに…」と後から気づいて悔しい思いをすることがあります。

最初は定価で購入してしまって、後で大きなセールがあったことを知って残念に感じた経験があります。

けれども、ちょっとした工夫や情報収集の方法を知っているだけで、電子書籍の出費は驚くほど抑えられるのです。

ここでは、電子書籍を安く手に入れるためのセール情報の探し方や、日常的に使えるコツを掘り下げてみたいと思います。

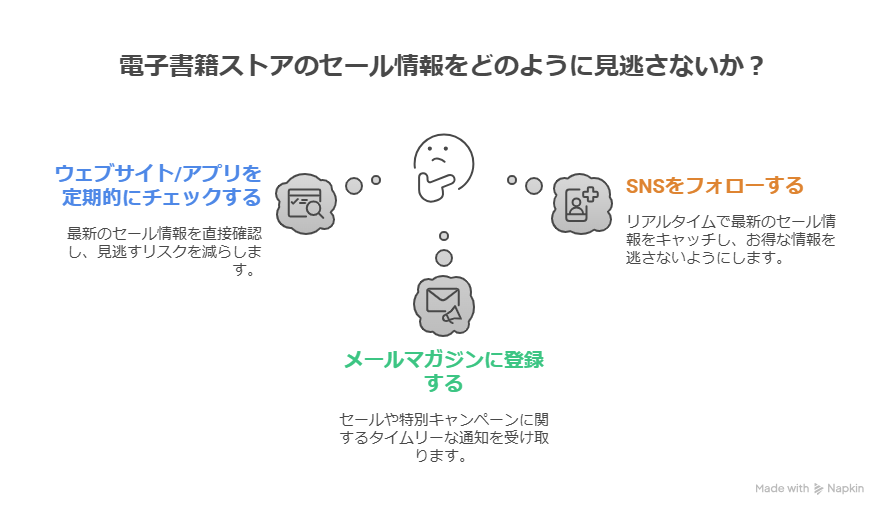

電子書籍ストアのセール情報を見逃さないコツ

電子書籍を安く買うためには、まずセール情報をキャッチする習慣を身につけることが大切です。

私はKindleや楽天Koboを中心に利用しているのですが、気づいたときには半額キャンペーンが終わっていた、なんてことが何度もありました。

そうならないために、ストアごとの傾向を把握しておくと安心です。

Kindleストアのセールをチェックする方法

AmazonのKindleストアは、とにかくセールの種類が豊富です。

大規模なものでは「Kindle本夏のセール」や「年末年始キャンペーン」があり、ビジネス書や小説、コミックまで幅広く対象になります。

夏のキャンペーンで気になっていた実用書を70%オフで購入できたことがあり、そのときは電子書籍の魅力を実感しました。

Kindleのセール情報はAmazonの公式サイトの特設ページにまとめられるので、まずはそこを定期的に確認するのが一番確実です。

また、Amazonのメールマガジンに登録しておくと、セール開始時にお知らせが届くこともあります。

通知を逃さないだけでも節約につながるでしょう。

楽天Koboのキャンペーンを活用する

楽天Koboは、楽天市場と連動したポイント還元の強さが特徴です。

私が特にありがたいと感じるのは「お買い物マラソン」や「SPU(スーパーポイントアッププログラム)」と合わせて電子書籍を購入できる点です。

通常のセールと重なると実質半額近くになることもあり、紙の本ではまず考えられない還元率になります。

Koboのキャンペーンは楽天ブックスのトップページやアプリ内で告知されるので、楽天ユーザーであれば自然と目に入るでしょう。

私は買い物マラソンのタイミングでまとめ買いをして、ポイントを旅行や食事に使ったことがあり、電子書籍が生活全体の節約にも直結するのを実感しました。

DMMブックスやBookLive!の初回クーポン

初めて使う人にとって狙い目なのが、DMMブックスやBookLive!の大幅割引クーポンです。

DMMブックスでは初回購入限定で70%オフクーポンが配布されていて、これを使うだけで高額なシリーズ本もかなり安く手に入ります。

私も初めて利用したときはまとめて数冊購入して、普段なら手が伸びない本を試すきっかけになりました。

BookLive!は毎日引ける「クーポンガチャ」が有名で、数十%オフの割引が日常的に狙えるのが楽しいです。

ガチャ感覚で引いたクーポンで安く購入できると、ちょっとした得をした気分になれます。

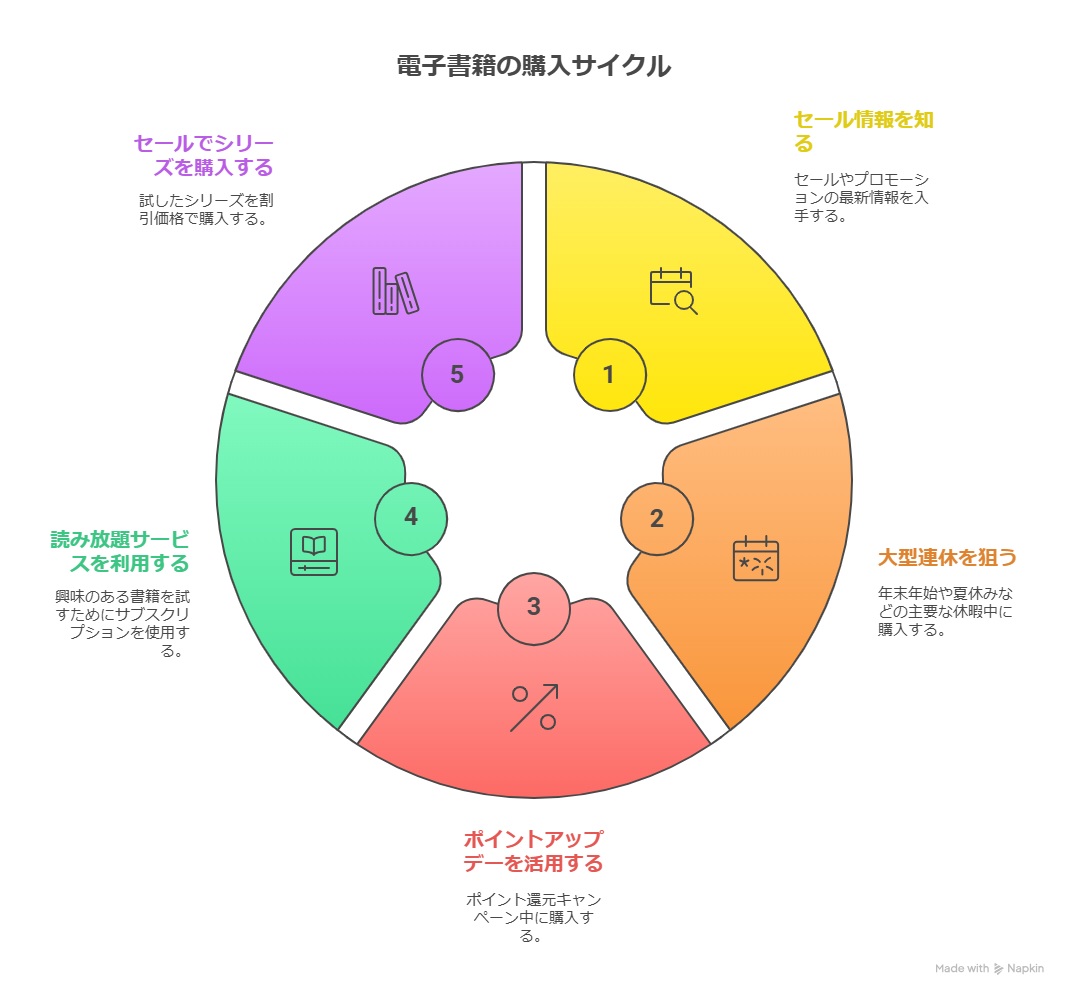

安く買うための習慣とタイミング

セール情報を知ることに加えて、安く買う習慣を意識すると節約効果が高まります。

私は「読みたい本をすぐ買う」のではなく「キャンペーンを待つ」スタイルに変えてから、年間で数万円の違いを体感しました。

タイミングをどうつかむかがカギになります。

大型連休や季節イベントを狙う

電子書籍ストアのセールは、年末年始、ゴールデンウィーク、夏休みなどの大型連休に集中する傾向があります。

出版社やストアが協力してキャンペーンを展開することが多いため、普段は割引されない名作や人気作品も対象になることがあります。

年末のまとめ買いセールで、以前から気になっていた全集を一気に揃えたことがあり、定価では絶対に無理だったので本当に助かりました。

また、ハロウィンやクリスマスなどの季節イベントでも限定セールが実施されることがあります。

イベントと本のテーマを合わせた特集が組まれるので、普段読まないジャンルを試すきっかけにもなります。

ポイントアップデーやキャンペーンの重ね技

楽天やPayPayモールなど、ポイント還元を強みにしているストアでは、セールとポイントアップデーを重ねるのがコツです。

私は楽天カードを使っているのですが、0と5のつく日に購入するとポイント倍率がアップし、さらにSPUの条件を満たすと大幅に還元されます。

電子書籍を一冊買うだけで数百ポイントが返ってきたときは、ちょっとしたボーナスをもらった気分でした。

DMMブックスでも定期的にポイント還元キャンペーンがあり、対象作品を購入すると30%近く戻ってくることがあります。

こうしたポイント還元は、単なる値引きとは違うお得感があるでしょう。

読み放題サービスとの使い分け

電子書籍を安く読む手段として、Kindle Unlimitedや楽天マガジンなどのサブスクも外せません。

私はKindle Unlimitedを利用していますが、読みたい本がラインナップに入っているときは「購入するより安い」と実感します。

ただし、ラインナップから外れることもあるので、確実に読みたい作品はセール時に買っておく、という使い分けが大事です。

読み放題は「気になるけど買うほどではない」作品を試すのに向いていて、そこから気に入ったシリーズをセールでまとめ買いする流れが定着しました。

結果的に無駄な出費を抑えつつ、新しい本との出会いも増えた気がします。

電子書籍を賢く利用するちょっとした工夫

セール情報やタイミングを押さえるだけでなく、日常の習慣や小さな設定を工夫するだけで、支出は確実に減ります。

ここでは実際に試して便利だった手法を細かく紹介します。

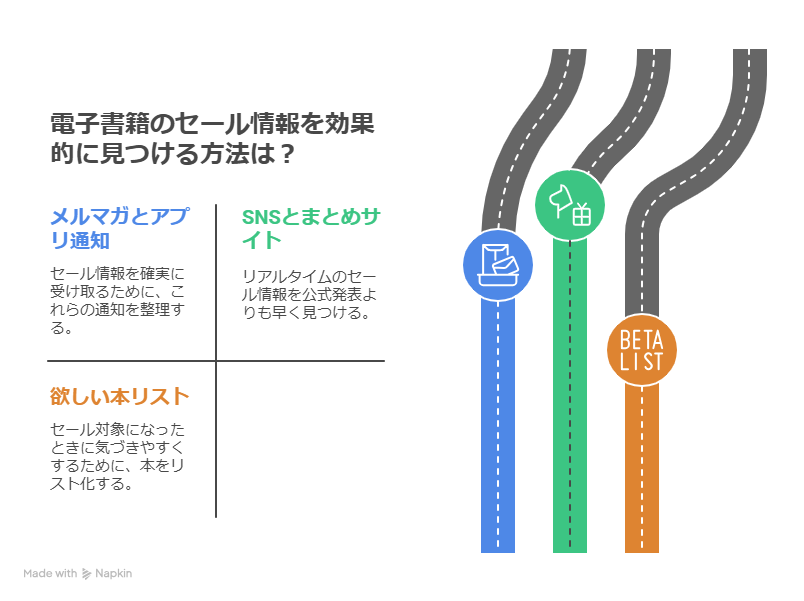

メルマガやアプリ通知を活用する

電子書籍ストアのメールマガジンとアプリ通知は、最も確実にセール情報を拾える入り口です。

ただし、通知まみれにしてしまうと重要な案内が埋もれてしまうので、設定は必ず取捨選択してください。

AmazonのKindleではジャンル別のおすすめやキャンペーン通知が届きますし、楽天Koboは楽天会員向けのポイントアップ情報も合わせて配信されることが多いです。

最初に全部オンにするのではなく、ミステリやビジネス書など自分が本当に読むジャンルだけオンにしておくと、ピンポイントでお得情報が届きます。

私の場合はミステリと自己啓発だけ通知を残しておき、思わぬ半額に出会えた経験があります。

メールは受信トレイの整理術を取り入れる価値があります。

Gmailなら「電子書籍セール」というラベルを作り、フィルタで該当する送信元を自動振り分けにしておくと便利です。

重要なクーポンや有効期限が短い告知が混ざっても見落としにくくなりますし、あとで見返すと「このストアは毎月何日ごろにセールをやる」など傾向が分かってきます。

通知をスマホで受け取る際も、アプリの設定でダイジェスト配信に切り替えられることがあるので、一日に何度もポップアップが出るのが嫌な人はデイリー配信にしておくと快適です。

もう一歩踏み込むなら、自動化サービスを使う手があります。

RSSやIFTTT、Zapierで「特定のキーワードが見つかったらLINEに飛ばす」などの仕組みを作れば、公式の告知より早くキャッチできる場合があります。

設定は最初は面倒に感じるかもしれませんが、一度仕組みが回り始めると情報収集の手間が劇的に減ります。

とはいえ、誤報や期限切れの情報も流れることがあるので、最終確認は必ず公式ページで行ってください。

SNSやまとめサイトでの情報収集

TwitterやXでは、ユーザーがリアルタイムで「〇〇が半額だ」と投稿するため、公式発表よりも早く知ることがあります。

ここでのコツは、ただ漠然とタイムラインを見るのではなく、特定の情報発信アカウントやキュレーターだけをまとめて見ることです。

例えば「電子書籍セール情報」を集めたリストを作れば、必要な情報だけが流れてきて雑音が減ります。

あるユーザーの投稿でDMMブックスの初回クーポンを知り、すぐに使ったらシリーズ全巻がかなり安く買えたことがありました。

こうした発見はリアルタイムのSNSならではです。

まとめサイトや専用の掲示板も有力なソースです。

複数のストアを横断してセール情報をまとめているブログや掲示板では、「今週はこのストアが強い」など傾向が一目で分かります。

ただ、ここで注意したいのは情報の鮮度と正確さです。古いクーポンや対象外の作品がまぎれていることがあるので、目にとまった情報はストア公式ページやクーポンの利用条件で必ず確認してください。

SNSで見つけたお得情報を鵜呑みにして勢いで買うと、後で対象外だった、という悲しいミスにつながることがあります。

SNSの活用法としてもう一つ有効なのは、ハッシュタグ検索を定期的にかける習慣です。

例えば「Kindleセール」「楽天Koboクーポン」といったワードで検索すると、タイムリーな投稿が見つかります。

検索の頻度は一日一回で十分なこともあれば、セール期間が近い時期はこまめにチェックした方が良いこともあります。

とはいえ、情報の海に溺れないよう、自分の読みたいジャンルに絞るのが継続のコツです。

欲しい本リストを作って待つ

セールを最大化するための最も単純で効果的な手段は、「欲しい本をリスト化しておく」ことです。

Kindleのウィッシュリストや楽天のほしいものリストに入れておくと、セール対象になったときに気づきやすくなります。

私は長く読みたいと考えていたノンフィクションをリストに入れて半年ほど待ち、ついに半額になったときにまとめ買いしてかなり節約できました。

重要なのは欲しい本の優先順位をつけること。

Aランクは絶対に欲しい本、Bランクはセール次第で買う本という具合に分けておくと、セール時に無駄な買い物を防げます。

単にリストに放り込むだけでなく、目標価格を決めておくのも有効です。

たとえば「この本は500円以下になったら買う」と決めておくと、セールのたびに迷わず購入できます。

複数のストアで同じタイトルが扱われている場合は、どのストアで買うとポイント還元を含めて一番お得になるかを簡単に計算しておくとさらに賢い買い物になります。

ポイント還元を考慮すると、目の前の割引率よりも実質的な支払い額が小さくなることがあるので、合計の損得勘定をする癖をつけると良いでしょう。

一方で注意点もあります。

欲しい本をリストにため込むうちに、リスト自体が増えすぎて整理がつかなくなることがあります。

私も一時期リストが膨れすぎて、セールで何を買うべきか見失った経験があります。定期的にリストを見直し、「もう読まない」と思うものは削除することで、本当に欲しいものだけを賢く狙えるようになります。

情報の管理

最後にひとつ、少し意外な節約法を紹介します。

通知やアラートを全部オフにすることで、逆に支出が減る場合があります。

毎回「安いから買う」を繰り返してしまうなら、あえて情報を減らして本当に読みたいものだけを手に入れる、という選択肢です。

情報を持ちすぎると判断力が鈍ることもあるので、情報量の管理も賢い読書術の一つでしょう。

これらの工夫を組み合わせると、単発のセール情報を拾うよりもはるかに安く、しかもストレス少なく電子書籍を楽しめます。

| 裏ワザ | 還元率・割引率 | ポイント例 | 条件・特徴 |

|---|---|---|---|

| 楽天Kobo × SPU活用 | 最大16%還元 | 1,000円購入で160ポイント | SPU達成数で変動、楽天経済圏ユーザーに最強 |

| Amazon Kindle ギフト券チャージ | 最大2.5%還元 | 10,000円チャージで250ポイント | プライム会員&現金チャージで還元率UP |

| BookLive! クーポンガチャ | 20〜50%OFF | 500円の本が250円に | 毎日1回無料でクーポン入手可能 |

| ebookjapan PayPay祭 | 最大30%還元 | 1,000円購入で300円還元 | 不定期開催、PayPay支払い必須 |

| DMMブックス 初回100冊70%OFF | 70%OFF | 10,000円で7,000円割引 | 初回限定、上限5,000円割引 |

| honto 5のつく日キャンペーン | 20%ポイント還元 | 1,000円購入で200ポイント | 毎月5・15・25日に実施、紙+電子で使える |

| Google Play ブッククーポン | 10〜50%OFF | 1,000円の本が500円に | 不定期配布、アプリ通知をチェック |

| auブックパス × au PAY | 最大20%還元 | 1,000円購入で200ポイント | au PAYマーケット連動でお得 |

| LINEマンガ コイン還元 | 最大25%還元 | 1,000円購入で250コイン | コインまとめ買いで還元率UP |

| 紀伊國屋書店Kinoppy ポイントデー | 10〜20%還元 | 1,000円購入で200ポイント | Kinokuniyaカード併用でさらにお得 |

| Yahoo!ショッピング経由でebookjapan | 最大15%還元 | 1,000円購入で150ポイント | Yahoo!経由&PayPay支払いでW還元 |

| セール時まとめ買い | 30〜90%OFF | 10冊まとめ買いで半額 | 各ストアで定期的に開催 |

まとめ

電子書籍を安く買うコツは「情報を探す仕組みを作る」「買うタイミングを決める」「日常の習慣で無駄を減らす」の三つに集約されます。

まずセール情報は公式の特設ページやメールマガジン、ストアアプリの通知が最も確実で、そこにSNSやセールまとめサイト、RSSやIFTTTの自動化を組み合わせると見逃しがぐっと減ります。

次に買うタイミングですが、年末年始やゴールデンウィーク、ストアのポイントアップデーなどイベント時に狙うとお得になりやすく、楽天KoboのSPUやebookjapanのPayPay還元などを重ねる「重ね技」で実質割引率を高められます。

日常的な工夫としては、Kindleや楽天のウィッシュリストに欲しい本をため、目標価格を設定しておくことが効きます。

欲しいものリストを整理しておくと「安いから買う」ではなく「欲しかったから買う」判断がしやすくなり、無駄遣いを抑えられるでしょう。

注意点としては、クーポンの利用条件や対象外作品、有効期限を必ず確認することです。

SNSやまとめサイトで見つけた情報は便利ですが、最終確認は公式ページで行ってください。

通知を絞り、ウィッシュリストとポイント還元日を意識するだけで年間数千円〜一万円程度の節約につながりました。

まずは一つだけでも仕組みを作ってみると、読書生活がぐっと豊かになるかもしれません。

コメント