漫画「キングダム」を読むと、秦の将軍ばかりに目が行きがちですが、趙の将軍たちも物語の核心を担っています。

邯鄲という国の都を守り続け、秦の侵攻を防ぎながら自国の存亡を背負った武将たちは、ただの敵役では収まらない深みを持っています。

登場する場面は決して明るいものばかりではなく、むしろ国が滅亡に向かう過程を描いているからこそ、彼らの生きざまはより鮮烈に浮かび上がってきます。

ここでは、趙の名将を一覧として紹介しつつ、史実との関わりや個人的に印象に残った場面について掘り下げていきたいと思います。

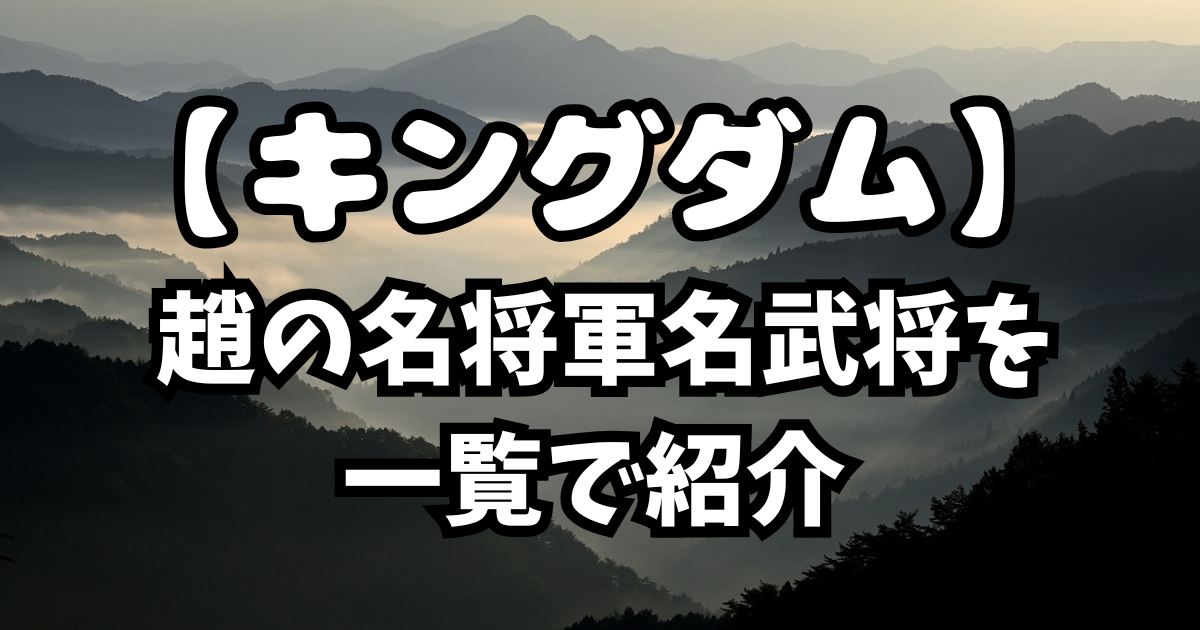

「キングダム」趙の名将軍名武将

| 武将名 | 読み方 | 特徴・役割(キングダム) | 史実での位置づけ |

|---|---|---|---|

| 李牧 | りぼく | 趙三大天の知将。秦を幾度も苦しめた大戦略家。 | 実在した趙の名将。長平の戦い後に活躍し、秦の侵攻を何度も退けた。最後は讒言で誅殺。 |

| 龐煖 | ほうけん | 趙三大天。「武神」を名乗る怪物的武将。 | 架空の人物。作中では武力特化の象徴的存在。 |

| 廉頗 | れんぱ | 元趙三大天。老いてもなお健在の大将軍。 | 実在した名将。魏・趙・楚を渡り歩き、長平以前の趙を支えた。 |

| 司馬尚 | しばしょう | 北部を守る大将軍。李牧に並ぶ存在感。 | 実在の人物。燕や胡人との国境防衛を担ったとされる。 |

| 扈輒 | こちょう | 王翦と対峙した趙の将軍。防御戦を展開。 | 実在。秦の邯鄲攻略戦で討たれた。 |

| 慶舎 | けいしゃ | 李牧の腹心。奇策を得意とする。 | 史実不明。漫画オリジナルの可能性大。 |

| 紀彗 | きすい | 忠義に厚く、滅亡後も抵抗を続けた将軍。 | 架空とみられるが、民衆に愛される武将像として創作。 |

| 馬南慈 | ばなんじ | 李牧配下の猛将。武勇に優れる。 | 架空とされる。 |

| 馮忌 | ふうき | 趙将軍。秦との戦いで指揮。 | 史書に名があり、対秦戦に従軍した記録が残る。 |

| 公孫龍 | こうそんりゅう | 名将。冷静沈着な戦術家。 | 実在した趙の将軍。李牧と並び戦った人物。 |

| 趙峩龍 | ちょうがりゅう | 李牧四天王の一人。戦術眼に長ける。 | 架空の人物。李牧を支える創作武将。 |

| 尭雲 | ぎょううん | 李牧四天王。大将軍級の実力者。 | 架空。 |

| 金毛 | きんもう | 李牧四天王。防御主体の将。 | 架空。 |

| 馬呈 | ばてい | 李牧四天王。武力重視の猛将。 | 架空。 |

| 舜水樹 | しゅんすいじゅ | 李牧の参謀。外交にも関与。 | 架空。創作キャラ。 |

| 魏加 | ぎか | 李牧配下の策士。冷徹。 | 架空。 |

| カイネ | かいね | 李牧の護衛であり側近。忠誠心厚い。 | 架空。 |

| 渉孟 | しょうもう | 粗暴な猛将。合従軍戦で活躍。 | 架空。 |

| 趙荘 | ちょうそう | 合従軍で秦と戦った武将。 | 架空。 |

| 万極 | まんごく | 恨み深き残虐な趙将。 | 架空。 |

| 岳嬰 | がくえい | 若き趙将。秦軍に討たれる。 | 架空。 |

| 楽彰 | がくしょう | 扈輒軍の一員。奮戦する。 | 架空。 |

| 岳白公 | がくはくこう | 勇猛な趙将。 | 架空。 |

| 龍白公 | りゅうはくこう | 合従軍に登場。 | 架空。 |

| 虎白公 | こはくこう | 個性的な猛将。 | 架空。 |

| 江東 | こうとう | 趙将。登場は少ない。 | 架空。 |

| 共伯 | こうはく | 趙将。記録少ない。 | 架空。 |

| 剛乱 | ごうらん | 粗野な武将。 | 架空。 |

| 雷伯 | らいはく | 武勇を誇る将。 | 架空。 |

| 徐肖 | じょしょう | 趙軍の武将。 | 架空。 |

| 徐林 | じょりん | 徐肖と並ぶ趙将。 | 架空。 |

| 晋成常 | しんせいじょう | 合従軍戦の将。 | 架空。 |

| 竹進 | ちくしん | 趙将。詳細不明。 | 架空。 |

| 高月・多月 | こうげつ・たげつ | 双子のような武将。 | 架空。 |

| 計布 | けいふ | 趙の武将。登場わずか。 | 架空。 |

| 豪紀 | ごうき | 趙の武将。詳細不明。 | 架空。 |

| 甲鬼央 | こうきおう | 趙将軍。 | 架空。 |

| カン・サロ | かん・さろ | 趙将。異国風の名を持つ。 | 架空。 |

| ジ・アガ | じ・あが | 趙の将。 | 架空。 |

| 李白 | りはく | 趙の将。 | 架空(名前は詩人李白を連想させる)。 |

| 劉冬 | りゅうとう | 趙軍の武将。 | 架空。 |

| 眛広 | まいこう | 趙軍の将。 | 架空。 |

| 燕蒙 | えんもう | 趙軍の将。 | 架空。 |

| 藺相如 | りんしょうじょ | 趙の名臣。藺家の大人物。 | 実在の趙の名宰相。「完璧」「負荊請罪」の故事で有名。 |

| 楽毅(燕) | がくき | 燕国の大将軍。趙を追い詰めた。 | 実在の燕の名将。趙を滅亡寸前にした。 |

| ロゾ | ろぞ | 山民族の王。趙と共闘。 | 架空。趙の援軍的立ち位置で描かれる。 |

趙の大黒柱 李牧

趙を語るうえで李牧の存在は避けられません。

合従軍編で初登場したときの知略は、読者に「この男は一筋縄ではいかない」と思わせる迫力を持っていました。

秦が誇る蒙武や王翦と互角以上に渡り合い、飛信隊や玉鳳隊の突撃を巧みに封じる場面は、読んでいて手に汗を握りました。

李牧の戦術はただ巧妙なだけではなく、人を大切にする思想が根底にあります。

兵を道具扱いする将軍も多い中で、李牧は兵士を家族のように扱い、信頼関係を築くことで大軍を動かしていました。

だからこそ趙の兵たちは命をかけて戦場に立ったのでしょう。

私自身も李牧のシーンを読むたびに「こういうリーダーが現代にもいたら」と想像してしまいます。

職場やチームでも、ただ命令するのではなく、相手の心を理解する人が信頼を集めるのだと改めて思いました。

史実における李牧の姿

史実の李牧も、趙が誇る最後の名将とされています。

北方で匈奴を撃退した功績は特に有名で、中国の防衛史に残るほどの大勝利を収めました。

また秦の王翦や桓齮の侵攻を何度も退け、戦国末期において唯一秦の野望を阻んだ人物でもあります。

ただし李牧は王命によって冤罪で処刑されるという非業の最期を遂げます。

この理不尽な結末が、かえって李牧の人間的な魅力を際立たせている気がします。

漫画でもこの史実を踏襲し、読者に強烈な余韻を残しました。

李牧の人間的な魅力

李牧は冷徹さと温かさを併せ持つ人物です。

戦場では容赦なく敵を討ちますが、民や兵士への眼差しはどこまでも優しい。

その二面性があるからこそ、敵将からも尊敬を集めたのだと思います。

秦の武将たちにとっても、李牧は「討つべき敵」でありながら「一目置く存在」だったに違いありません。

趙三大天 龐煖

李牧と並ぶ趙の柱として描かれているのが龐煖です。

龐煖は「将軍でありながら個で戦う」という異色の存在で、常に「武神」を目指す姿勢が際立っています。

龐煖といえば山陽の戦いでの活躍が忘れられません。

秦の豪傑・麃公を討ち取った場面は、圧倒的な力の前に言葉を失いました。

龐煖の強さは戦術ではなく、まるで神話の存在のような武力そのものです。

最初はただの怪力の持ち主かと思っていましたが、読み進めるにつれて「人間を超越した思想」に突き動かされていることが分かってきます。

理解できない怖さと、言葉にできない憧れのようなものが混ざり合う、不思議なキャラクターです。

龐煖と信の因縁

龐煖は信にとって宿命の相手でした。王騎や麃公という大きな存在を討った龐煖は、信にとって「越えるべき壁」として物語全体の中で重要な役割を果たしています。

信が龐煖を討ち果たした時、読者の多くが「これで一つの時代が終わった」と感じたのではないでしょうか。

ページをめくる手が止まらず、戦いの余韻にしばらく浸っていました。

龐煖の史実

史実には龐煖の名前は登場しません。

漫画オリジナルの人物ですが、戦国時代に実在した武人たちの理想像を重ね合わせたキャラクターだと考えられます。

趙三大天の一角を担うことで、李牧や司馬尚との対比が鮮やかになり、物語に深みを与えています。

司馬尚

三大天の最後の一人、司馬尚もまた趙を支えた重要な将軍です。

漫画ではまだ多くの描写があるわけではありませんが、李牧と並び立つ存在として描かれており、その実力に期待が集まります。

司馬尚の特徴は、無駄を嫌う堅実な戦い方です。

龐煖のように力で押し切るタイプとは違い、緻密な采配と兵の命を重んじる姿勢が際立っています。

こうした人物像は、秦の将軍で言えば王翦に近い印象を受けます。

司馬尚の史実

史実では、李牧が処刑された後も司馬尚は趙の防衛に尽力しました。

秦の大軍に抗いながら、最後まで国を守ろうとした姿は、国が滅亡に向かう中での孤独な奮闘を思わせます。

漫画の中で司馬尚がどのように描かれるのか、これからの展開が楽しみでなりません。

趙国を守った名将たち

三大天以外にも、趙には数多くの武将が存在しました。

渉孟は豪快な戦いぶりで印象的でした。

山の民との戦いでは迫力ある姿を見せ、読む側としてもその豪胆さに引き込まれました。

慶舎は「沈黙の狩人」と呼ばれる独特の戦法を持っていました。

伏兵や奇襲を得意とし、静かに獲物を狩るように敵を追い詰めていく姿は、秦の武将たちとはまた違った恐ろしさがあります。

慶舎が動くとき、何かが起きる予感が漂ってページをめくる手が止まらなくなりました。

趙峩龍も忘れられない存在です。最後まで忠義を尽くして戦場に散った姿は、趙の誇りそのものを感じさせました。

自国のために命を賭ける武将の姿は、敵味方を超えて胸を打ちます。

長平の戦いと趙の悲劇

趙の歴史を語る上で欠かせないのが長平の戦いです。

史実では秦の白起によって趙軍40万が降伏し、全員が生き埋めにされたと伝わっています。

この戦いは趙の国力を大きく削ぎ、その後の衰退に直結しました。

漫画でもこの戦いの影響は色濃く描かれています。

李牧の活躍があっても、長平の敗戦という歴史的事実が重くのしかかり、趙が秦に追い詰められていく様子には胸が苦しくなります。

私自身も長平のくだりを読んだ時、単なる戦記ものではなく「人の命を数字で数える時代の冷酷さ」に強い衝撃を受けました。

長平の戦いの経緯

長平の戦いは紀元前260年に起こりました。

当初は趙の名将・廉頗が秦軍に対して堅固な守りを敷き、持久戦で優位に立とうとしていました。

ところが趙の朝廷では「戦わずに籠る廉頗は臆病だ」との讒言が広まり、将軍の交代が命じられます。この判断が悲劇の引き金となりました。

新たに将軍となった趙括は、父・趙奢の名声に頼るだけで実戦経験が乏しく、秦軍の老練な白起の策にまんまとはめられてしまいます。

白起の巧妙な戦略

白起は退却を装って趙軍を誘い込み、補給線を断ち切ることで兵を飢えさせました。

数十万の大軍を養う兵糧が尽きれば、戦意は崩壊します。

趙括は打開策を求めて総攻撃を仕掛けますが、その瞬間に白起の伏兵が一斉に動き、趙軍は四方から包囲されました。

一度包囲が完成すれば逃げ場はなく、趙軍は数カ月に及ぶ籠城と飢餓に苦しみ、ついに降伏せざるを得ませんでした。

四十万の兵士の最期

降伏した趙兵に対し、白起は容赦をしませんでした。

捕虜となった兵を40万人単位で処刑し、生き埋めにしたと記録されています。

戦国時代の冷酷さを象徴する出来事であり、この一戦によって趙は若く有能な兵力をほとんど失い、国力が大きく削がれました。

この処置が正しかったかどうかは今でも議論の対象ですが、秦にとっては趙を徹底的に弱体化させる戦略だったと考えられます。

長平の戦いがもたらした影響

長平の敗戦は趙の歴史に決定的な影を落としました。

戦える世代の兵を一度に失ったことで、以降の戦いでは兵力不足に常に苦しむことになります。

漫画「キングダム」においても、長平の記憶は折に触れて語られ、趙の人々の心に深い傷を残していることが分かります。

趙が李牧のような名将を得ても、失った40万の兵は二度と戻らないのです。

私自身、長平の戦いを知ったときに「国の運命は一つの戦いで変わるのだ」と実感しました。

戦史を学ぶと数値や結果ばかりに目が行きがちですが、その裏には一人ひとりの命があると考えると、ただの数字として消化できない重さがあります。

まとめ

趙の武将たちは、単なる敵役に収まらない魅力を持っています。

李牧の知略、龐煖の怪物的な武力、司馬尚の堅実な采配、そして慶舎や渉孟、趙峩龍といった個性あふれる将軍たち。

それぞれが国を支え、誇りを胸に戦い抜きました。

改めて振り返ると、趙の将軍たちは「負け戦の中でも輝きを放った存在」として描かれています。

勝つことが難しい状況でも、それぞれが信念を貫き通した姿は読む者に強い印象を残しました。

これから物語が進むにつれて、司馬尚の本格的な活躍や、趙が滅びゆく過程がさらに詳しく描かれていくでしょう。

趙の名将たちがどのように最後を迎えるのか、そして信たちとの関わりがどう描かれるのか、今後も目が離せません。

コメント