電子書籍を使い始めてから、気がつけば紙の本を手に取る機会が減ってきたという人も多いのではないでしょうか。

自分も気になる新刊や過去の名作をスマホやタブレットでダウンロードして、移動中や寝る前に読むのが当たり前になっています。

ただ、便利である一方で、長時間読み続けていると目の奥がじんわり痛くなったり、翌朝まで疲れを引きずってしまうことも少なくありません。

電子書籍が与える目の負担については、思っている以上に見過ごせないポイントが多いのです。

ここでは、電子書籍を読むと目が疲れる原因を掘り下げつつ、長時間でも快適に読める方法について、体験談を交えながら紹介していきます。

読書好きだからこそ、健康面と楽しさを両立させたいものです。

電子書籍で目が疲れる原因は?

電子書籍を読んでいると目が重たくなったり、集中力が落ちたりすることがあります。

その原因を自分なりに整理してみると、いくつかの要素が絡み合っているとわかりました。

ブルーライトの影響

スマホやタブレットから放たれるブルーライトは、網膜に負担をかけると言われています。

特に夜、暗い部屋で画面を見続けると、ブルーライトが刺激となって脳を覚醒させてしまい、寝つきが悪くなることもあるのです。

寝る前に電子書籍を読んでいて、そのままベッドに入ったのに一時間以上眠れなかったことがありました。

調べてみると、まさにブルーライトの影響が原因だったのです。

さらに厄介なのは、ブルーライトが「気づかないうちに蓄積する疲労」を引き起こす点です。

パソコン作業やスマホのSNSチェックなど、日常的にブルーライトを浴びているため、電子書籍を読む時間が加わると一気に疲労が表面化します。

目がショボショボするだけでなく、肩や首までこわばるような重さを感じることもあります。

実際、夜の読書を続けていたときは、朝起きても体の奥にだるさが残っていました。

単なる視覚的な問題ではなく、睡眠の質や日常生活のリズムにまで影響するのだと実感しています。

画面の明るさやコントラスト

紙の本と違って、電子書籍はバックライトを通して文字を表示しています。

画面が明るすぎたり暗すぎたりすると、目はそれを補おうとして余計に疲れてしまいます。

以前、電車の中でタブレットを最高輝度にして読んでいたのですが、途中から目がチカチカして頭痛までしてきたことがありました。

画面の明るさを調整するだけで、こんなにも変わるのかと気づかされた瞬間でした。

もう一つ見落としがちなのが「背景色と文字色の組み合わせ」です。

白地に黒文字は一見読みやすいのですが、長時間見続けると光の反射が強く、目が乾燥しやすくなります。

逆に黒地に白文字のダークモードは夜には最適ですが、昼間だとギラついて感じることがあります。

最初、背景を完全な真っ黒にしていたのですが、長く読んでいると逆に目が痛くなりました。

グレー系の背景に文字を設定するだけでかなり楽になったので、単純な明るさ調整だけではなく「色のコントラスト」も重要だとわかりました。

姿勢や環境の問題

電子書籍を手軽に読めるのはメリットですが、その気軽さゆえに無理な体勢で長時間読み続けることもあります。

ソファで横になってスマホを持ち上げていたら、首が痛くなってしまったこともありました。

照明が暗い部屋や、逆に日差しが強い場所で読むことも目の負担につながります。

電子書籍は環境に大きく左右される媒体なのだと感じます。

一番きつかったのは、ベッドで横向きになってスマホを片手で持ちながら読む体勢でした。

その時は夢中でページをめくっていたのですが、気づいたら腕がしびれてスマホを顔に落としてしまったこともあります。

こうした無理な姿勢は、視線が画面に近づきすぎることで目に過剰な負担を与えます。

さらに、蛍光灯を消して真っ暗な状態で読むと、瞳孔が開いたまま強い光を受け続けるため、想像以上に疲れやすくなるのです。

一方で、明るすぎる環境も要注意です。

カフェの窓際で日差しが差し込む中タブレットを開いたとき、反射が強すぎて文字がにじんで見えました。

目を細めて無理に読んだ結果、30分後には目の奥にズーンとした疲労感が残っていました。

電子書籍は「環境を整えて読む」ことが何よりも大切だと、何度も失敗して学びました。

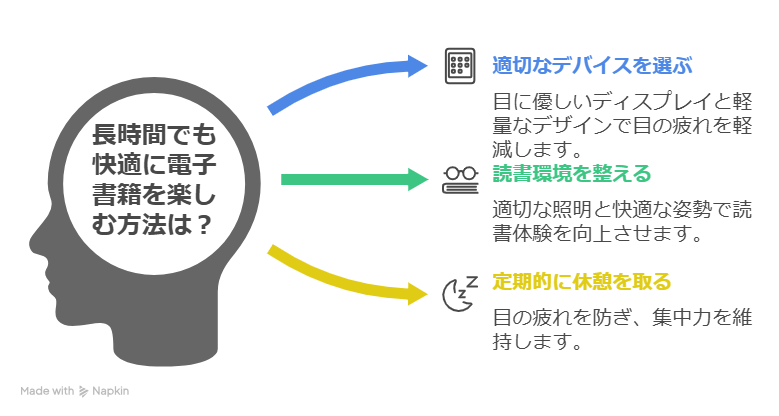

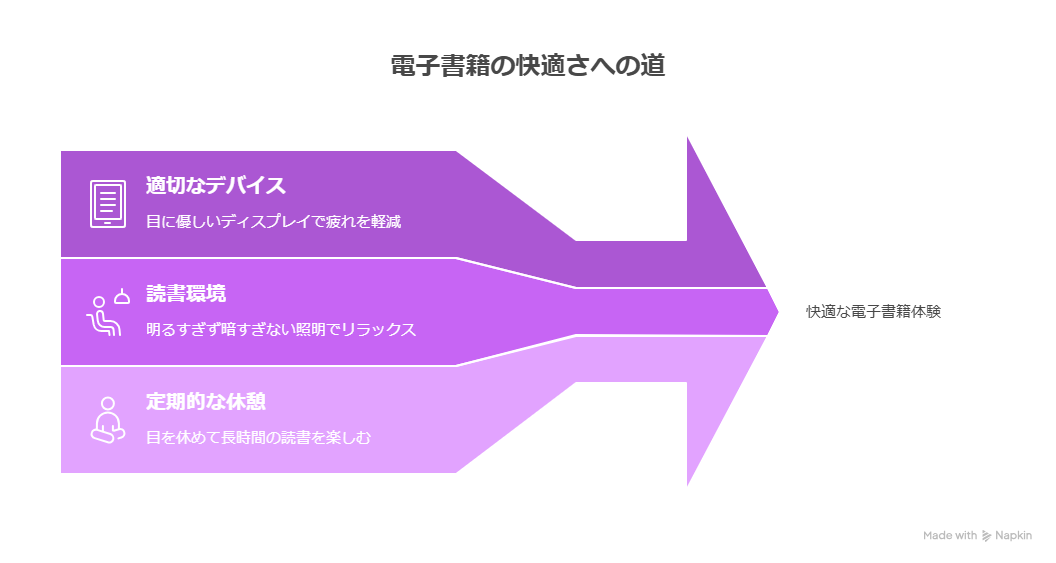

長時間でも快適に電子書籍を楽しむ方法

原因を知ったうえで、どうすれば快適に読めるのか。

試してきた工夫をいくつか紹介します。

これらはすぐに取り入れられるものばかりです。

画面設定を調整する

明るさは自分の周囲の環境に合わせて微調整することが大切です。

夜は暖色系のナイトモードをオンにして、昼間は自然光に合わせて少し暗めにすると目の負担が和らぎます。

Kindleアプリを使っているのですが、背景を黒にして文字を白に変えると、夜はとても読みやすくなりました。

ちょっとした設定変更で、読書の快適さが大きく変わります。

さらに細かく言うと、文字の大きさや行間を広めに設定するのも効果的です。

紙の本だとフォントは選べませんが、電子書籍は自分の目に合ったサイズを選べます。

以前、小さい文字でギュッと詰まった表示のまま読んでいて、気づいたら眉間にシワを寄せていたことがありました。

行間を広げてフォントを少し大きくするだけで、内容の理解度も上がり、肩の力を抜いて読めるようになったのです。

設定画面をいじるのは面倒に思えるかもしれませんが、一度自分に合ったバランスを見つけると手放せなくなります。

休憩を意識的に入れる

夢中になっていると一時間以上も読み続けてしまいますが、意識的に区切りをつけるのがポイントです。

20分読んだら少し遠くを見るとか、軽くストレッチをするだけで目の疲れは違ってきます。

電子書籍を読むとき、あえてタイマーをかけて30分ごとに小休憩を挟むようにしています。

その結果、翌日に残る疲労感がずいぶん軽減されました。

最初は「せっかく集中しているのに中断するのはもったいない」と思っていたのですが、むしろ逆でした。

小さな休憩を入れることで気持ちもリセットされ、物語や本の内容により深く入り込めるようになったのです。

休憩の仕方も工夫次第です。

窓際に立って遠くの景色を見るようにしていますが、別の日は温かいお茶を淹れて気分を変えることもあります。

そうしたルーティンを挟むと「次の章からまた楽しもう」という気持ちに切り替わり、読書時間がより充実したものになりました。

専用端末や紙の本と使い分ける

スマホやタブレットではなく、電子ペーパーの端末を使うのも一つの方法です。

Kindle Paperwhiteを導入したときは、その読みやすさに驚きました。

まるで紙の本を読んでいるかのような自然さで、夜寝る前でも目が痛くならないのです。

さらに、どうしても長時間になるときは途中から紙の本に切り替えるようにしています。

環境や時間帯に応じて使い分けることが、読書を楽しみ続けるコツだと実感しています。

専用端末は通知が入らないという利点も大きいです。

スマホで読んでいるとついLINEやSNSの通知が気になり、画面を切り替えてしまいます。

その結果、休憩を入れたつもりがネットサーフィンになり、目をさらに酷使してしまうこともありました。

電子ペーパーの端末なら余計な情報が入らず、読書だけに集中できます。

紙の本に近い質感で、屋外の強い日差しの下でも文字がはっきり見えるのも魅力です。

休日に公園のベンチで電子書籍を読むことがありますが、スマホだと反射で読みにくい場面でも専用端末は快適そのものでした。

読書をもっと楽しむために

電子書籍の読みやすさは、アプリや端末の性能だけに左右されるものではありません。

実際には、自分がどんな環境で、どんな習慣のもとで読むかによっても大きく変わってきます。

ちょっとした工夫を積み重ねることで、長時間読んでも疲れにくくなり、むしろ「もっと読みたい」と思える読書体験に近づけるのです。

色々と試してきて、環境や習慣を整えることがどれだけ大切かを実感しています。

少し視点を広げて考えてみると、電子書籍はただ読むだけでなく「どう読めば快適か」を自分でデザインできるツールだと分かります。

ここからは、そんな読書体験全体を見直すヒントをいくつか紹介します。

読書環境を整える

同じ本でも、どこでどんな環境で読むかによって疲れ方はまったく違います。

机に座って適切な照明の下で読む場合と、寝室の暗がりで小さなスマホ画面を覗き込む場合とでは、体感としての快適さが雲泥の差なのです。

あるとき思い切って、リビングに専用のスタンドライトを置いてみました。

光の色や角度を調整できるタイプにしたのですが、これが思った以上に効果的でした。

紙の本も電子書籍も、光の当たり方ひとつで読みやすさがまったく変わります。

以前は夜になると目がしょぼしょぼして読書を切り上げることが多かったのに、ライトを導入してからは一冊を最後まで集中して読めるようになったのです。

環境づくりというと少し大げさに聞こえるかもしれませんが、実際には「照明を工夫する」「椅子の高さを見直す」など、小さな改善の積み重ねで十分。

特に電子書籍は端末の明るさや文字設定も関わってくるので、周囲の環境を整えることで相乗効果を感じやすいと思います。

読む時間帯を工夫する

もう一つ大事なのが「いつ読むか」です。

夜寝る前にベッドで電子書籍を読むのは習慣になりやすいのですが、実はこれが意外と曲者。

目の疲れを招くだけでなく、ブルーライトの影響で眠りの質が落ちてしまうこともあります。

寝る前に長く読みすぎて、翌朝の目覚めがスッキリしないことが何度もありました。

そこで試しに読む時間帯を昼間にずらしてみました。

通勤時間や昼休みのちょっとした隙間に読むようにしたところ、夜の疲れが減っただけでなく、頭が冴えている時間に読むせいか内容の理解度も上がった気がします。

特にビジネス書や自己啓発本は朝に読むと、仕事のモチベーションにもつながりました。

もちろん人によって生活リズムは違いますが、自分の体調や集中しやすい時間帯に合わせて読むだけで、快適さが一段階変わるのは間違いありません。

「読書の時間を変えてみる」という発想は意外と見落としがちですが、とても大きな効果があります。

読み方そのものを変える

さらに注目したいのが「読み方の工夫」です。

紙の本と違って電子書籍には検索やマーカーなど独自の機能が備わっています。

小説を読むときは紙と同じように一字一句追っていきますが、ビジネス書や勉強系の本ではかなり違った読み方をしています。

例えば、重要そうなキーワードは検索機能を使って一気に確認したり、気になる部分だけマーカーを引いて後からまとめて読み返したり。

こうすることで、無理に最初から最後まで長時間かけて読む必要がなくなるのです。

必要な情報を効率的に拾えるので、結果的に目の負担も少なく済みます。

これは電子書籍ならではのメリットであり、上手に使い分けると「ただ読む」以上の楽しみが生まれます。

紙の本ではどうしてもできなかった情報の整理が、電子書籍だとスムーズに進むようになりました。

読み方そのものを柔軟に変えることが、疲れにくさと学びやすさの両方を実現してくれると感じています。

まとめ

電子書籍は便利ですが、目の疲れや体への負担というデメリットも確かに存在します。

ブルーライトや画面の明るさ、姿勢などが原因になりやすいとわかりました。

そのうえで、画面設定の工夫、休憩の取り方、専用端末や紙の本との使い分けを意識することで、長時間でも快適に楽しむことができます。

試行錯誤しながら読書スタイルを変えてきましたが、ちょっとした工夫で読書の質が驚くほど変わることを実感しています。

電子書籍を愛用している人こそ、こうした工夫を取り入れて長く楽しんでほしいと思います。

読書はただの情報摂取ではなく、自分の時間を豊かにする大切な体験です。

その体験を快適に続けるために、ぜひ今日から少しずつ工夫を試してみてはいかがでしょうか。

コメント